|

|

- Senftenberg, 25. August. Die wunderbar erhabene Weihefeier der Heldengedächtnisstätte wurde leider am Sonntag

durch die ungünstige Witterung etwas gestört. Nachdem aber am Spätnachmittag die Schleusen des Himmels geschlossen

waren, begann schon ein sehr eifriges vielseitiges Aufsuchen der geweihten Stätte. Am Montag konnte man dorthin direkt

eine kleine Völkerwanderung beobachten.

Den ganzen Tag über waren Menschen jedes Standes und jeden Alters vertreten. Selbst ganz alte Leutchen,

die sich mühsam mit Stöcken bewegen mußten, ließen es sich nicht nehmen, ihren Weg dahin zu lenken. Das Verhalten der Besucher

kann man durchweg ein sehr würdiges nennen. Die herrlichen Kränze wurden allgemein bewundert und die Inschriften der Schleifen

eifrigst gelesen. Der Kranz mit der wundervollen Schleife, den die Stadt Senftenberg gestiftet hat, ragte besonders hervor.

Dann kamen die beiden eigenartig und vornehm aussehenden Römerkränze, die die Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz

Senftenberg und das hiesige Offizierskorps niedergelegt hatten.

Alle übrige Kränze waren in ziemlich demselben Rahmen gehalten und fielen durch ihre Größe auf. Zu beiden

Seiten der Tafeln kann man auch herrlichen Blumenschmuck sehen, der von Angehörigen der Gefallenen gespendet ist.

Photographen waren gestern auch eifrig bei der Arbeit, um alles aufzunehmen.

Zu den Ausführungen des Senftenberger Anzeiger vom Ende August 1925 passt das nachfolgende "Eröffnungsbild" wie die Faust auf's Auge.

Ich behaupte, daß das Foto tatsächlich anläßlich der beschriebenen Gelegenheit angefertigt wurde. Leider, und trotz anderslautender

Informationen der Zeitung ("... Photographen waren gestern auch eifrig bei der Arbeit...") ist diese Aufnahme bislang die einzige,

die mir bekannt ist, die bei der Einweihung oder aber in engem zeitlichen Zusammenhang gemacht wurde.

Mittlerweile hat es auch der Letzte mitbekommen... es geht in dieser Woche natürlich um die Heldengedächtnisstätte, wozu ich vier

Ansichtskartenmotive versammelt habe. Der 90. Jahrestag der Weihefeier am 23. August ist zwar noch nicht erreicht, aber möglicherweise

ist der 70. Jahrestag der Zerstörung des Denkmals schon verstrichen? Tatsächlich ist mir nicht bekannt, wann das Denkmal abgetragen wurde.

Ich gehe davon aus, dass dies bereits im Jahre 1945 geschah. Sollte jemand Informationen dazu haben, dann bitte melden!

Ich möchte aber nun die Uhren zurück drehen. Nicht nur bis zum August 1925 sondern noch weitere fünfeinhalb Jahre, denn die Errichtung des Denkmals

war eine ziemlich "schwere Geburt".

Am 15.Dezember 1919 wurde auf einer außerordentlichen öffentlichen Sitzung der Stadtverordneten ein Ausschuß zu den Vorarbeiten

für die Errichtung einer Heldengedächtnisstätte ins Leben gerufen. In diesen Ausschuß werden die Stadtv. Hamann, Hinrichs, Neumann,

Pohl und Rogge, und aus der Bürgerschaft die Herren Lokomotivführer Vieweg, Buchdruckereibesitzer Heinemann, Geschäftsführer Prinzler,

Bauarb. Priesner und Kunstbildhauer Dorn gewählt. Die Gründung sollte ursprünglich schon Thema der vorangegangenen SVV am 8. Dezember

sein, konnte dort aber aus Zeitgründen nicht mehr abgehandelt werden.

Die anläßlich der Grundsteinlegung am 22.März 1925 in das Fundament eingebrachte Blechbüchse enthielt neben einigen Zeitungen und Papiergeld

der Inflationszeit auch zwei Urkunden, von denen die des Veteranen- und Kriegervereins einen sehr schönen und teilweise kritischen Abriß der

Geschichte und des Werdegangs der Denkmalsangelegenheit bis zur Grundsteinlegung liefert. Ich möchte den darin enthaltenen Text als "Gerüst" für die

folgenden Ausführungen nutzen und ergänze ihn hier und da durch weitere Details...

|

Die Heldengedächtnisstätte zu Senftenberg soll unseren

im Verlaufe des Weltkrieges 1914/18 auf dem Felde der

Ehre gefallenen oder vermißten, sowie den infolge Verwundung

oder Krankheit verstorbenen 528 Mitbürgern den Dank der

Heimatstadt abstatten und zeigen, daß ihr opferwilliger

Tod für das Vaterland nicht vergessen ist. Aber nicht nur

ein totes Zeichen des Dankes und der Erinnerung soll diese

Stätte sein, sondern ein lebendiger Zeuge aus großer Zeit,

welcher der heranwachsenden Jugend und den kommenden

Geschlechtern die todesmutigen Taten ihrer Väter und gefallenen

Helden immer wieder vor Augen führen soll, zum Ansporn, es

ihnen dereinst gleich zu tun, wenn auch sie die Stunde für

das Vaterland ruft.

Der Plan zu einer solchen Gedächtnisstätte geht schon auf

mehrere Jahre zurück.

Wie oben dargelegt, bestand der Plan bereits seit 1919. Mit

der Gründung des Ausschußes wurde auch der offizielle Startschuß

gegeben. Danach passierte jedoch für einige Jahre so gut wie

nichts. Zumindest wenn man dies an Meldungen im Senftenberger

Anzeiger jener Jahre festmacht. Ende 1920 wird bekannt, daß

die Stadt Senftenberg einen "namhaften Betrag spendete" und

nunmehr die Senftenberger Vereine ihrerseits ihre Möglichkeiten

ausschöpfen wollen (z.B. durch Benefizkonzerte) um der "edlen

Sache" zu dienen. Im Januar 1922, also mehr als ein Jahr

später trat der Senftenberger Veteranen- und Kriegerverein auf

den Plan, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen, "da die

seitens der Stadt seit langer Zeit schon geplant gewesene

Ausführung zu lange auf sich warten läßt". Man gründete

kurzerhand einen eigenen Denkmalsauschuß. Dies gab man der

Einwohnerschaft im Februar 1923 folgendermaßen bekannt...

Senftenberger Anzeiger (1923)

Da sich aber seiner Verwirklichung immer neue Schwierigkeiten

in den Weg stellten und es nicht zur Ausführung zu kommen schien,

beschloß am 23. November v. Js. eine außerordentliche Generalversammlung

des Veteranen- und Kriegervereins zu Senftenberg, die Denkmalsangelegenheit

selbständig in die Hand zu nehmen. Zu diesem Zweck wurde die schon

bestehende Denkmalskommission erweitert. Damit übernahm der V. und K.

die Führung in der Schaffung einer Heldengedächtnisstätte, um das

längst geplante Werk endlich zum Ziele zu bringen. Unter dem Vorsitz

des Kaufmanns Max Goldmann brachte nun die aufopfernde Tätigkeit des

Denkmalsausschusses, dem die Herren Major a.D. Eugen Grabenhorst,

Hauptmann a.D. Walter Reinhardt, Gastwirt Hans During, Studienrat

Dr. Ziegener, Privatier Oswald Lehmann, Justizobersekretär Max

Franke, Maurermeister Paul Benkwitz, Obersteiger Augustin Konrad,

Buchdruckereibesitzer Edmund Grubann, Agent Fritz Herrmann, Kaufmann

Max Krüger, Stadtsekretär a.D. Otto Lehmann, Materialienverwalter

Louis Meinhardt, Kinobes. Wilh. Petsch, Schlossermstr. Hermann

Schmiedel und Fleischermeister Otto Wolf angehörten, in unermüdlicher

Arbeit den Plan zur Ausführung. Später wurde der Denkmalsausschuß

durch Mitglieder des Vorstandes des Veteranen- und Kriegervereins,

nämlich aus den Herren Mineralwasserfabrikant Arthur Haase, Kaufmann

Carl Würfel, Kaufmann Johannes Giese, Friseur Gustav Springer,

Eisenbahnbeamter Paul Jauer, Kaufmann Eduard Riska erweitert.

Dabei wurden durch die Inflationszeit d. Js. 1923 immer neue Schwierigkeiten

aufgetürmt, auch die Beschaffung eines geeigneten Platzes machte

infolge der erst ablehnenden Haltung der Stadtverwaltung nicht

geringe Mühe.

Hier wird auf mindestens zwei Umstände angespielt. 1. Die Hyperinflation

machte aufgrund der totalen Entwertung von Sparguthaben, sämtliche

bis dahin angesammelten Spenden Null und nichtig, womit man bzgl.

der Finanzierung wieder ganz am Anfang stand. 2. Die veränderten

politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik, die eine zeitweilige

Abkehr von Nationalismus und Monarchie einleiteten, brachten es mit sich,

daß man derartige "Heldenverehrungen" von offizieller Seite in einem

anderen Licht sah. Ein sichtbares Zeichen war zum Beispiel die "Flaggenfrage",

die in den 1920ern lebhaft hin und her wogte: Schwarz-Weiss-Rot (Konservative)

gegen Schwarz-Rot-Gold (Sozialdemokraten). Dies ging auch an

Senftenberg nicht spurlos vorbei. Im März 1923 wurde in der sozialdemokratisch

dominierten Stadtverordneten- versammlung beantragt, den avisierten

Bauplatz nicht herzugeben und stattdessen den Bau eines Waisen- und

Siechenhauses für Senftenberg, welches "insbesondere zur Aufnahme

von Kriegswaisen und Kriegssiechen bestimmt ist" in Angriff zu nehmen.

"Dieser Antrag wird nach längerer Aussprache angenommen. Für die

Hergabe des Platzes stimmten 9, dagegen 17 Stadtverordnete." Am 15.

Juni 1923 informierte man die Leser des Senftenberger Anzeiger, daß

"die städtischen Körperschaften ... das Projekt der Errichtung einer

Heldengedächtnisstätte in Form eines Denkmals aufgeben. Anstelle des Denkmals

soll ein Kriegerwitwen- und Waisenhaus als Heldengedächtnisstätte errichtet

werden. Die Geber der bereits zu diesem Zwecke gespendeten Beträge werden

hierdurch aufgefordert, falls sie das Geld nicht für das von uns beschlossene

Projekt verwendet sehen wollen, die Bestimmung über die Verwendung des

Geldes uns schriftlich oder im Rathaus, Zimmer 4, mündlich mitzuteilen. Geht

uns bis zum 5. Juli d.J. eine andere Erklärung nicht zu, dann nehmen wir an,

daß die betr. Geber mit der Verwendung der Gelder in unserem Sinne

einverstanden sind. Der Magistrat. Seedorf.

Nur wenige Tage später reagierte der Senftenberger Veteranen- und Kriegerverein

auf diese Bekanntmachung mit dem Aufruf an die Geldgeber, die bei der Stadt

gezeichneten Verträge zurückzufordern und an die Sammelstellen des Veteranen-

und Kriegervereins abzuführen, da man unbedingt entschlossen sei, die

Heldengedächtnisstätte in der ursprünglichen Form zu errichten.

Aber der zähen Ausdauer des Denkmalsausschusses gelang die Ueberwindung all

dieser Hindernisse. Eine ausgedehnte, von starkem Opferwillen getragene

Sammeltätigkeit schuf den Fond für den Bau. Als dann die Stadtverwaltung

einen geeigneten Platz kostenlos zusicherte, konnte die Ausschreibung für

Entwürfe zum Denkmal erfolgen, die einen guten Erfolg zeitigte.

Senftenberger Anzeiger (1924)

|

Es gingen 110 Entwürfe ein. Zur Entscheidung darüber traten am 18.November

1924 der Denkmalsausschuß und das aus den drei Herren Amtsgerichtsrat

Klaus, Architekt Vogel und Diplomingenieur Fick bestehende Preisrichterkollegium

zusammen. Die Wahl war infolge der vielen vortrefflichen Entwürfe sehr

schwer, doch konnten nur 5 Preise verteilt werden, die sich auf die

Entwürfe der Herren Lange, Schurig (Entw.4), Stößlein, Schurig (Entw.3) und

Richter erstreckten. Von diesen preisgekrönten Entwürfen bestimmte der

Denkmalsausschuß nach einer kleinen Abänderung den mit dem 4. Preis

ausgezeichneten Entwurf des Herrn Schurig-Dresden zur Ausführung, die in

Postaer Sandstein erfolgen soll.

Zu den fünf prämierten Entwürfen, berichtete der Senftenberger Anzeiger:

"... Bei der letzten Durchsicht wurden die in engste Wahl gezogenen Entwürfe

wie folgt beurteilt:

1.Preis: Entwurf des Verfassers Arthur Lange, acad. Bildhauer,

Dresden. Der Entwurf zeigte einen außerordentlich günstigen, horizontal

aufgefaßten, sarkophagartigen Aufbau mit sparsamst verteiltem figürlichen

Schmuck im Hochrelief. Das Denkmal wächst gut aus seiner Umgebung heraus.

Seine Formen sprechen eine einfache, vornehme Sprache. Die Anordnung

der Schrifttafeln zwischen den Pappeln bilden die Anlage zu einem

heldenhainähnlichen Platze. Die Tafeln dürften jedoch etwas höher sein.

2. Preis: Verfasser Curt Schurig, Dresden. Entwurf 3. Der Entwurf zeichnet

sich durch seinen eigenartig schlichten und monumentalen Aufbau mit einer

kernig-deutschen Formensprache aus. Dieser Entwurf bedarf eines größeren

gärtnerischen Abschlusses.

3. Preis: Verfasser August Stößlein, Dresden. Der Gedanke der tempelartigen

Opferstätte ist im Bezug auf die gegebene Oertlichkeit und die schlichte

gute Architektur als sehr lobenswert anzusprechen: Die Opferschale für

Gedächtnisfeuer könnte jedoch einfacher in der Form sein. Es ist schade,

daß das Schaubild den schönen Gedanken zeichnerisch nicht genügend zur

Geltung bringt.

4. Preis: Verfasser Curt Schurig, Dresden. Entwurf 4. Die Anordnung der

Schrifttafeln als flankierende Epitaphen sind glücklich. Die klassischen

Embleme lassen den Entwurf hinter dem deutscher aufgefaßten Entwurf des

2. Preises zurücktreten.

Künsterisch besonders anerkannt wurde der Entwurf des Verfassers G.Richter,

Dresden. Jedoch erscheint die Ausführung für Senftenberg unter den

gegebenen Verhältnissen unmöglich. Der Entwurf ist künstlerisch vollauf

als erstklassige Arbeit anzuerkennen. Die perspektivische Darstellung

spricht größer an, als die Grundrisse besagen."

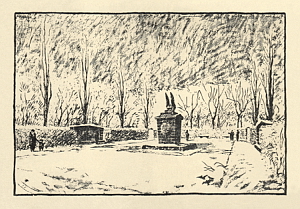

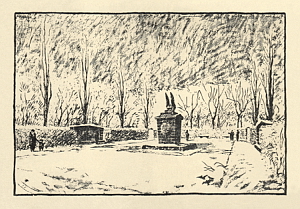

Liest man sich obige Bewertungen der Entwürfe durch, bekommt man Lust

auch einmal diejenigen Varianten zu Gesicht zu bekommen, die letztlich nicht

zur Umsetzung gelangten. Bislang bleibt uns aber nur so etwas ähnliches

wie eine Skizze des realisierten Entwurfs in Augenschein zu

nehmen. Die Zeichnung erschien auf einer Ansichtskarte, wobei ich aber

davon ausgehe, daß es nicht die eingereichte Zeichnung ist, da

meines Erachtens zu wenig Details erkennbar sind.

Aufnahme <= 1925

Museen OSL

Im ersten Augenblick fragt man sich, welchem Zweck die Karte diente, denn

als klassische Ansichtskarte taugt sie nämlich nur bedingt, da die Hälfte der

bildabgewandten Seite durch folgenden Aufdruck in Beschlag genommen wird.

Da die Karte jedoch Platz für Adressdaten enthält und der aufgedruckte Text

ziemlich eindeutig ist, ist es sehr wahrscheinlich, daß wir es mit einer Art

"Spenden-Aufforderung" zu tun haben. Entsprechende Aufrufe wurden auch im

Senftenberger Anzeiger geschalten.

Da die Karte jedoch Platz für Adressdaten enthält und der aufgedruckte Text

ziemlich eindeutig ist, ist es sehr wahrscheinlich, daß wir es mit einer Art

"Spenden-Aufforderung" zu tun haben. Entsprechende Aufrufe wurden auch im

Senftenberger Anzeiger geschalten.

Diese Beschlüsse sowie der mit dem Künstler abzuschließende Bauvertrag

fanden die volle Bewilligung der am 14. Dezember 1924 tagenden außerordentlichen

Generalversammlung, so daß nach Abschluß aller Vorfragen zur eigentlichen

Ausführung geschritten werden konnte.

Der ausgesuchte Entwurf fand auch beim Magistrat der Stadt Senftenberg volle

Zustimmung. Mit Schreiben vom 23.12.1924 wurden dem V.- und K.V. zu Senftenberg

der Platz im Stadtpark kostenlos zur Verfügung gestellt. Am 22. März 1925

erfolgte schon die Grundsteinlegung, der im Mai oder Juni des Jahres die

Enthüllung folgen soll. Bei der Grundsteinlegung werden nebst dieser

Urkunde eine Zusammenstellung sämtlicher Namen der gefallenen Helden auf

Pergament und zur kulurellen Dokumentierung unserer Zeit eine Bibel und

Zeitungen nebst Geldstücken sowie Geldscheine aus der Inflationszeit im

Grundstein niedergelegt werden.

Ein großes Werk ist vollbracht. Dunkel und schwer war die Zeit, in der es

geschafft wurde. Viel Ausdauer, viel Opfermut, viel unermüdliche Arbeit

gehörte dazu, um doch zum Ziele zu gelangen. Doch die dankbare Treue gegen

die gefallenen Helden, die liebende Treue dem Vaterlande gegenüber ließ die

Männer, die an der Spitze des Unternehmens standen, nicht müde werden, nicht

rasten. Gott der Herr selbst gab seinen Segen. So steht der Grundstein des

Denkmals, ein Zeichen dessen, was deutsche Treue und deutsche Kraft vermag,

selbst in dunkler Zeit. Aber auch ein Zeichen dafür, daß ein Volk, in

dem solche Kräfte leben, wieder seinen Platz im Rate der Nationen einnehmen

wird, daß auch unserem deutschen Volke ein neuer Frühling erblühen wird.

Gott der Herr aber helfe uns weiter, so können wir mit Paulus sagen und

bekennen: Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht;

uns ist bange, aber wir verzagen nicht; wir leiden Verfolgung, aber wir

werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um.

Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Unser Glaube,

für den unsere Mitbürger gefallen sind, - unser Glaube an Gott, aber auch

unser Glaube an unser deutsches Vaterland.

Der Magistrat hatte seine Urkunde, die vom Bürgermeister Seedorf verlesen

wurde, kurz und bündig gefaßt. Sie wurde ebenfalls im Fundament versenkt.

Die jetzt 18000 Einwohner zählende Stadt Senftenberg erkennt dankbar an,

daß das Gedächtnis der Helden, die im Weltkriege 1914/18 ihr Leben für das

Vaterland hingegeben haben, durch eine Gedächtnisstätte geehrt wird. Zu

diesem Zwecke haben wir dem Veteranen- und Kriegerverein einen Platz im

schönsten Teil unserer Stadt, dem im Jahre 1914/15 angelegten Stadtpark

zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltung der Stadt Senftenberg trauert mit den Angehörigen und

Hinterbliebenen der Gefallenen. Sie hofft, daß aus der Asche der Verblichenen

eine Saat ersprießen möge, welche die von den Gefallenen erstrebte Blüte

des Vaterlandes wieder erleben wird.

Niedergelegt am 22. März 1925 vom Magistrat der Stadt Senftenberg.

|

Im Urkundentext des Veteranen- und Kriegervereins ist noch die Rede davon, daß die Enthüllung im Mai oder Juni des Jahres 1925

erfolgen sollte. Der Termin konnte jedoch nicht gehalten werden. Die beiden Namenstafeln zu beiden Seiten des Sockels waren

erst Anfang Juli errichtet worden. Mitte Juli war man am Mittelteil beschäftigt und danach musste das Gelände noch aufgeschüttet

werden. Der ursprünglich geplante Einweihungstermin am 16. August wurde auf den 23. verschoben, da am 16. die Einweihung des 52er

Denkmals in Cottbus stattfinden sollte, wozu der Senftenberger Kriegerverein in Mannschaftsstärke aufmarschieren wollte.

Aus diesem Grund war die Verschiebung wohl unumgänglich,

rückblickend betrachtet aber sehr unglücklich, denn wie ganz oben

schon angemerkt, goß es am 23. August während der Feierlichkeiten wie

aus Kübeln... "Es schien, als ob der Himmel während der ganzen

einstündigen Feier mittrauern wollte, denn von Anfang bis zu Ende

klatschte ununterbrochen strömender Regen hernieder, der die

ernst-gestimmte Gemeinde trotz Regenschirm-Überdachung pudelnaß machte.

Ein eigenartiges, trostlos anmutendes Bild, das zwar zu dem Ernst der

Stunde und zu der Stimmung paßte, gleichwohl aber doch einen freundlicheren

Eindruck gewonnen hätte, wenn goldener Sonnenschein über dem Platze

und der Feier gelagert hätte. Aber man ergab sich stumm und resigniert

diesem Wetterschicksal und harrte ungeachtet des strömenden Regens

getreulich bis zum Schluß der Weihefestlichkeit aus.

Die Enthüllung des Denkmals wurde übrigens vom Erbauer Julius Schurig

eigenhändig vorgenommen. Bürgermeister Seedorf hielt, neben Pastor Thiemes,

Pfarrer von Tessen und dem Vorsitzenden des Denkmalsausschusses Max Goldmann,

eine kurze Rede. Einige hundert Senftenberger wohnten der Zeremonie bei.

|

|

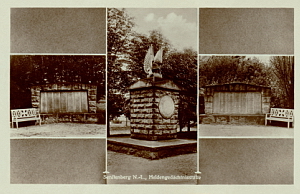

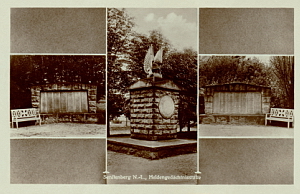

Kommen wir nun aber zum Wesentlichen. Drei eher selten anzutreffende Ansichtskarten, die uns die Heldengedächtnisstätte

visuell etwas näher bringen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn so nah wie hier sind wir dem Gedenkstein bislang

noch nicht gekommen.

Mühlbach's Postkarte.

Verlag Reinhard Rothe, Meissen.

R 2935

Aufnahme <= 1930

Sammlung Fred Förster

|

Verlag: G.R. Ziethe,

Papierhdlg., Senftenberg N.-L.

Ges. gesch.

8.

TRINKS-POSTKARTE

Echte Photographie

Aufnahme <= 1929

Sammlung Fred Förster

|

Aufnahme <= 1938

Sammlung Matthias Gleisner

|

Das interessanteste Stück der drei ist natürlich das linke Exemplar. Und das in mehrfacher Hinsicht. Erstens bietet die Ansichtskarte

eine Nahaufnahme des Hauptdenkmals. Zweitens wurden auch beide Epitaphen aus geringer Distanz und frontal aufgenommen. Drittens können

wir einen Blick auf die Plakette erhaschen, die viertens bei der Produktion der Karte manipuliert wurde. In der Vergrößerung erkennt man

deutlich, daß nachträglich an dem Symbol in der Mitte retuschiert und womit die Ansicht für mein Dafürhalten verdorben wurde. Ich habe

diese Manipulation absichtlich so belassen (Reparieren wäre ohnehin nicht möglich gewesen), weil ich auf diese Anomalie hinweisen möchte.

Warum man sich genötigt fühlte, das Symbol zu tilgen, liegt bislang ebenso im Dunkeln, wie die korrekte Bedeutung desselben überhaupt.

|

Ich habe links einmal versucht, das Aussehen der Plakette digital nachzuempfinden.

Bezüglich der Symbolik der gesamten Anlage zitierte der Senftenberger Anzeiger

wenige Tage nach der Einweihung, die dabei vom Architekten Schurig gehaltene Rede:

"Nach altgermanischer Sitte steht das Ehrenmal wie ein Opferstein auf einer Erhöhung.

Vor ihm der Plan zur Versammlung der bewegten Teilnehmer, dahinter der Weiher, mit

seinem vielsagenden Wasser, an den Flanken hochstrebende Pappeln, gleich den Männern,

die im Ausdrucke ihrer vollen Kraft die Hände zum Scwur erhoben haben, hinter dem

Denkmal Kastanien, die uns an unsere vorbildlichen Bundesbrüder, die Türken, erinnern,

denn die ersten ihres Geschlechtes sind vor hunderten von Jahren von dem damaligen

Sultan im Ausdrucke größter Freundschaft einem deutschen Kaiser geschenkt worden.

Dies alles wird erhöht, weil es fern liegt von nichtigem Lärm und beschmutzenden

Staub der Straße. Vor dem Denkmal soll nicht geopfert werden mit blutigem Tier,

sondern mit gehobenen Herzen in tiefer Dankbarkeit für das, was die Gefallenen für

uns getan haben. Dies spricht besonders aus der Rune, die der Ehrenschild trägt,

die da besagt: "Segenbringendes Können". Auf des Postamentes Decke ruht wie auf

germanischem Grabe zu des freien Mannes Ehre der Schlachthelm mit des deutschen

Adlers Flügelschmuck. Die aufstrebenden Formen des Denkmals sind ein Produkt und

ein Charakterstück der Zeit. Auf breitem Sockel, dem Alten, baut sich das neue auf,

ihm dient der germanische Helm als Abschluß, der leider in weiten Kreisen vergessen

ist, symbolisierend soll er die Stätte von weitem, wenn man von der Brücke über den

Weiher schaut, kennzeichnen. Die beiden Male, gleich Epitaphen, sollen sich in ihrer

Gestaltung harmonisch an den Mittelba anschließen. In geziemender Weise sind auf

ihnen die Namen der Gefallenen eingemeißelt, wie man von altersher auf Epitaphen an

öffentlichen Häusern oder Plätzen die Namen aller hochverdienter Männer zum ewigen

Gedächtnis eintrug."

|

Anmerkung von mir: eine solche Rune konnte ich in keiner der bekannten Runen-Reihen finden. Zumindest nicht als einzelnes Zeichen. Deshalb gehe

ich davon aus, daß es sich nicht um eine historische Rune handelt, sondern um ein frei erfundenes runenähnliches Zeichen in der Tradition eines

Guido von List.

Von List (1848-1919), ein österreichischer Schriftsteller und Esoteriker, war der bedeutendste Impulsgeber einer völkisch-mystischen Bewegung,

die Ende des 19. Jahrhunderts aufkam und deren Anhänger Runen in ihrem Sinn umdeuteten, sich neue Runenalphabete ausdachten und verwendeten.

Sollte es sich dennoch herausstellen, daß wir es mit einer "echten" Rune zu tun haben, dann wurde hier dreimal der selbe "Buchstabe" verwendet.

Am ehesten könnte man hier das "Ansuz" (Lautwert "a") vermuten, welches dreifach zu einem "Ansuz-Triskel" angeordnet wurde. Warum das Ding dann

die oben erwähnte Bedeutung haben soll...

|

|