|

|

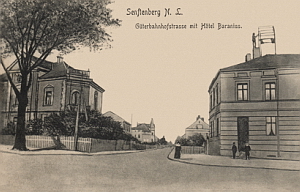

Verlag von G.R.Ziethe, Senftenberg.

8384

Aufnahme <= 1900

Sammlung Norbert Jurk

Ausgerechnet die qualitativ schlechteste der drei

heutigen Produktionen bildet den inhaltlichen

Mittelpunkt. Während wir die beiden Motive rechts

und links schon seit langem kennen und die heute

dargebotenen Varianten keinen großen Erkenntnisgewinn

bieten, ist die Nachkriegsproduktion in der Mitte

des Trios tatsächlich nicht ganz uninteressant.

Doch schnell noch zu den Ansichten aus der Zeit der

Jahrhundertwende: Das linke Exemplar empfinde ich

als sehr schön aufgemacht. Das Maximum an Bildinformationen

zu diesem Blick in die Moritzstraße bietet aber

leider immer noch ausgerechnet die Mini-Variante

mit dem floralen Zusatz.

|

M.Karich, Buchhandlung,

Senftenberg

9008

(M 306) 10212 Z 8437

Nr. 11277

Aufnahme <= 19??

Sammlung Fred Förster

|

Photographie und Verlag Wilhelm Brückner, Senftenberg

R. 6624

Aufnahme <= 1905

Sammlung Matthias Gleisner

Zwar ein qualitativer Fortschritt gegenüber der

ersten archivierten Version aber dennoch kommt

mir persönlich die Darstellung immer noch zu

sehr "gemalt" rüber. Zweifellos gab es eine echte

fotografische Vorlage der Szenerie, aber die

Personen waren wahrscheinlich komplett eine

Erfindung des Ansichtskarten-Herstellers. Allein

die Proportionen sprechen dafür.

Wir warten weiter auf einen weniger manipulierten

Blick in die Güterbahnhofstraße!

|

|

Aber nun wie versprochen zum mittleren Stück, welches uns zeitlich knapp 50 Jahre weiter in Richtung Gegenwart versetzt. Es handelt sich

um einen weiteren Teil der Serie, die von der Buchhandlung Karich herausgegeben wurde. Wann genau die Veröffentlichung stattfand ist

immer noch etwas unklar, da die meisten Exemplare, die mir bislang vorlagen, nicht postalisch gelaufen sind. Ich vermute jedoch

1949/50.

|

|

Zwei Dinge sind auf dem Motiv interessant. Zunächst die kleine Tankstelle links. Diese existierte an genau derselben Stelle schon

Mitte der 1930er Jahre und sah damals nicht wesentlich anders aus. Ein Unterschied war aus meiner Sicht jedoch, daß die Kunden ihr

Fahrzeug nicht auf die hier dargestellte Weise betanken konnten, sondern ausschließlich in Fahrtrichtung. 1935 verhinderte noch ein

Grünstreifen das Ansteuern der Zapfsäulen auf die hier abgebildete Art. Möglicherweise war die Szene auf der Ansichtskarte aber auch

nur ein wenig gestellt. Ich würde behaupten, daß im Verlauf des II. Weltkrieges und der damit verbundenen Verknappung und Rationierung

von Benzin, privat betriebene Tankstellen zunehmend aus dem Verkehr gezogen wurden. So auch die Zapfanlage in der Bahnhofstraße 50.

Und auch nach Kriegsende ging es mit der Versorgung der wenigen Fahrzeuge, die den Krieg heil überstanden hatten, nicht sofort wieder

aufwärts. Kurt Bode gab erst Ende August 1947 die Wiedereröffnung der Tankstelle bekannt. Aus dieser Zeit stammt auch das unten abgebildete

Inserat aus einem Firmen-Verzeichnis, welches neben der Haupteinnahmequelle Bodes, nämlich des Lebensmittelhandels, auch auf den Vertrieb

von Benzin und Schmierstoffen verweist.

|

|

|

|

Die zweite interessante Sache ist das im Hintergrund abgebildete Gebäude, welches heutzutage (und das schon seit mindestens 15 Jahren) zum Kauf

angeboten wird, und gemeinhin als "TRAPO" bekannt ist. Zu Zeiten der Ansichtskartenproduktion lief das Ganze noch unter Volkshaus. Die

Historie des Gebäudes begann im Oktober 1933 mit der Inbetriebnahme als Gaststätte und Hotel unter dem Namen Thüringer Hof. So ein

richtig gutes Händchen muß der Betreiber Karl Kunze dabei jedoch nicht gehabt haben, denn Ende der 1930er avancierte das Haus mehr und mehr

zur Zentrale diverser nationalsozialistischer Organisationen. In der Moritzstraße 1 befanden sich zunächst die Dienststellen der Hitlerjugend (HJ)

und des Bundes Deutscher Mädel (BDM). Ab spätestens 1940 beherbergte das Haus auch die NSDAP-Kreisleitung des Kreises Calau. Nach dem Krieg

wechselten zwar die politischen Machthaber und ebenso der Betreiber (Friedrich Deffke) aber ein Gaststätten- und Hotelbetrieb wurde an dieser

Stelle wohl nur halbherzig aufgenommen.

Wie man der Anzeige entnehmen kann, wurde der Name "Thüringer Hof" in "Volkshaus" geändert und der Verweis auf die zur Verfügung stehenden

Versammlungsräume zeigte die unveränderte Ausrichtung als Stützpunkt politischer Organisationen. Eine "Arbeiterpartei" (NSDAP) überreichte

sinnbildlich der nächsten (SED) die Büroschlüssel!

|

Spätestens 1949 durften auch zwei weitere "Blockparteien", nämlich

die CDU und die LDPD ihre Lager im Volkshaus aufschlagen. Wie man

links abgebildeten Faksimile aus der "Lausitzer Rundschau" des Jahres

1986 entnehmen kann, erfolgte 1946 in dem Haus auch die Gründung der

Ortsgruppe der Freien Deutschen Jugend (FDJ). Ihren Sitz hatte selbige

jedoch in einer Baracke am Dubinaweg 1.

|

|