|

Druckversion |

|

|

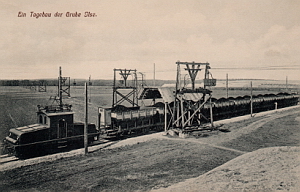

Mit bergbaubezogenen Ansichtskarten ist es ja so: die darauf enthaltenen Motive sind nur in wenigen

Fällen tatsächlich verortbar und dies ohnehin nur hinsichtlich damaliger Gegebenheiten. Eine geografische

Einordnung ist in den Fällen, wo man vielleicht noch ein wenig fixe Infrastruktur (Schornsteine, Kirchtürme

oder andere urbane Bauten) identifizieren kann, sehr viel besser möglich als bei Motiven bei denen der Bezug zu

konstanten Geländemerkmalen nicht vorhanden ist. Dessen waren sich wahrscheinlich auch die damaligen Hersteller bewusst denn sie versahen ihre Produkte nicht selten mit äußerst vagen Titeln... Tagebau im Niederlausitzer Kohlengebiet, Tagebau im Senftenberger Kohlenrevier, Tagebau in den Braunkohlenwerken der Niederlausitz usw. usf. Hin und wieder wurde man aber auch konkreter. Wie auf nebenstehendem schönen und überaus seltenen Stück. Ein Tagebau der Grube Ilse. Fälschlicherweise, wie ich behaupte und versuchen werde nachzuweisen. Ich würde die Szenerie nicht unbedingt als "Tagebau" bezeichnen, eher als "grüne Wiese". Ein Tagebau-Geschehen ist maximal im Hintergrund vorhanden. Zum Überfluß verkauft hier der Ansichtskartenverlag eine Ansicht, die er seiner "Mutter", der Ilse-Bergbau AG, zuordnet, die jedoch bei genauerer Betrachtung so rein gar nichts damit zu tun hat. |

Verl. d. Ilse-Wohlfahrtsgesellschaft m.b.H.,

|

|

Die abgebildete Transport-Technik gehörte definitiv nicht nur zu einem, mit der Ilse konkurrierenden Bergbauunternehmen, sondern sogar zu zweien.

In der Vergrößerung erkennt man an den Kohlenwagen die Aufschrift Anhaltische Kohlenwerke. Und auch das Modell der davor gespannten E-Lok sahen wir in der Vergangenheit

hier und hier schon einmal. Dabei war nie die Ilse im Spiel sondern es hatte ausschliesslich mit eben jenen

Anhaltischen Kohlenwerken (A.K.W.) zu tun, die dieses Modell aus den Siemens-Schuckert-Werken auf ihren hiesigen "Mariengruben" Marie I, II und III in Betrieb hatte.

In jedem Fall setzte die Ilse BAG keine derartigen Lokomotiven ein. Mit den A.K.W. haben wir also den ersten Konkurrenten der Ilse BAG, ich sprach aber von zweien! Bei jenem zweiten handelte es sich um den Betreiber der, die Bahngleise kreuzenden, Schwebeseilbahn. Zur Zeit der Aufnahme sprechen wir dabei von der Consolidirten Halleschen Pfännerschaft, die mit Hilfe der - zumindest für unsere Gegend - "exotischen" Transportmethode die Rohkohle aus der Grube "Friedrich Ernst" in die einige Kilometer südöstlich gelegene Brikettfabrik gleichen Namens transportierte. Die Pfännerschaft etablierte dabei diese Technik nicht, sondern erwarb sie im Jahre 1906, als sie Brikettfabrik, Tagebau, unerschlossene Rohkohlevorräte, eine Glashütte und alles Drum und Dran der Firma Schöppenthau & Wolff abkaufte. Quasi in dem Gesamtpaket für insgesamt knapp 2 Millionen Mark enthalten. |

|

|

Der Transport von Rohkohle mittels Schwebeseilbahnen hatte sowohl Vor- wie auch Nachteile. Die Vorteile liegen in dem

relativ geringen Bedarf an Grund und Boden von dem zu überbrückenden Gelände, eine große Unabhängigkeit von wechselndem

Gefälle und anderen Hindernissen im Gelände (Schluchten, Bruchfelder, Wasserwege, Sümpfe, Straßen oder Eisenbahnstrecken).

Kostspielige Kunstbauten, wie Dämme, Einschnitte, Brücken und dergleichen können fast vollständig vermieden werden.

Schwebeseilbahnen kamen besonders in Fällen zum Einsatz, in denen Brikettfabriken infolge Auskohlung der in

ihrer unmittelbaren Nähe liegenden Rohkohlevorräte aus etwas größerer Entfernung mit Kohle versorgt werden mussten. Das gleiche galt,

wenn die Überschreitung von breiteren Flüssen, Straßen, Eisenbahnen oder bebautem Gelände durch Gleisbahnen zu kostspielig war. Der Nachteil dieser Technik war die beschränkte Leistungsfähigkeit. Man sprach damals von maximal 150 bis 200 t Braunkohle, die man stündlich bewegen konnte. An den An- und Abschlagstellen war zudem verhältnismäßig viel Personal nötig. Auf der Ansichtskarte kann man vielleicht erkennen, daß die eingesetzten Förderkübel nicht sehr groß waren. Sie fassten für gewöhnlich zwischen 5 und 10 Hektoliter Material. |

Aufnahme <= 1912

|

|

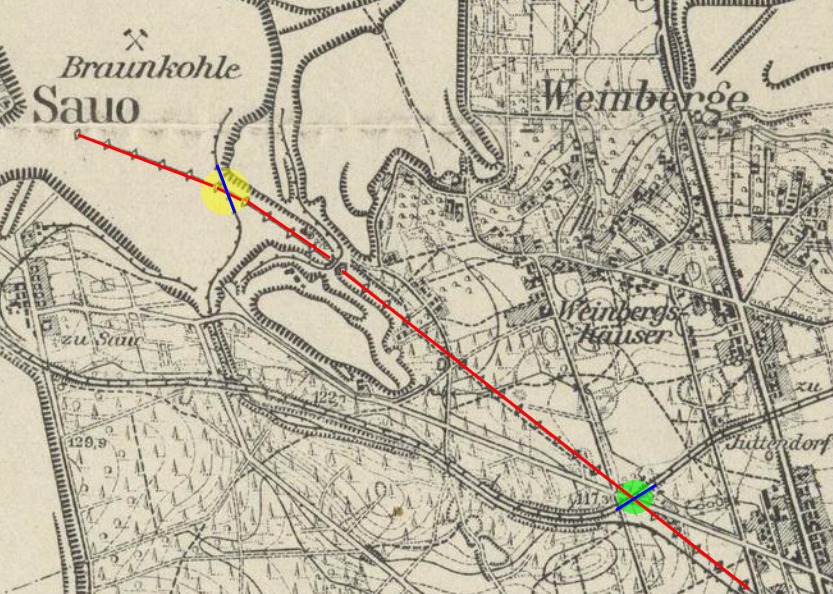

Auch die Abstände zwischen den einzelnen Kübeln war ziemlich groß. Was vor allem mit der Zeitdauer der Beladung zu tun hatte,

die bei einer stetigen Vorwärtsbewegung gewährleistet werden musste. Diese ließ sich nur durch pneumatische oder elektrische

Füllvorrichtungen unter Zuhilfenahme von Drehtellern realisieren. Wenn man sich das mal insgesamt so durchdenkt war das eine sehr anspruchsvolle technische Lösung, die hier in Senftenberg zum Einsatz kam. Die Gründe hierfür wurden oben schon skizziert: der relativ weite Weg, den die Kohle von der Grube in die Brikettfabrik zurücklegen musste, wobei eben Straßen, Garten- und Ackerflächen, die sich im Norden Senftenbergs befanden, überwunden werden mussten. Oder eben halt Schienen... Die Ansichtskarte oben zeigt uns einen solchen Schnittpunkt zwischen Seil- und Eisenbahn. Wo dieser lag? Schwer zu sagen. Es gab sicherlich mehrere potentielle Stellen. Wie wir beispielsweise auch auf nachfolgender Fotografie sehen, die mir leider nur in vergleichsweise schlechter Qualität vorliegt.

Norbert Jurk, der dasselbe Foto in seinem 2014er Buch verwendete, legte sich diesbezüglich auf einen konkreten Punkt (unten der grüne) fest. Kann sein. Oder auch nicht. Unsere heutige Ansichtskarte würde ich eher an anderer Stelle (unten gelber Punkt) verorten, da hier die zusätzliche Querung der Finsterwalder Straße eindeutig nicht erkennbar ist. Und das auch, obwohl das Zusammentreffen beider Linien auf der Kartendarstellung nicht unbedingt nahezu rechtwinklig eingezeichnet ist. So wie wir das im Gegensatz dazu auf der Ansichtskarte erahnen können.

Zumindest wäre es aufgrund des im Hintergrund erkennbaren Tagesbaus wesentlich plausibler als eine Stelle, die näher an der Stadt lag. Relativ sicher ist, daß das Motiv der Ansichtskarte eine andere Querung als das grüne Foto zeigt. Letztlich ist das aber Krümelkackerei, die niemandem mehr so wirklich hilft. |

|

|

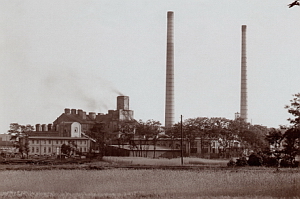

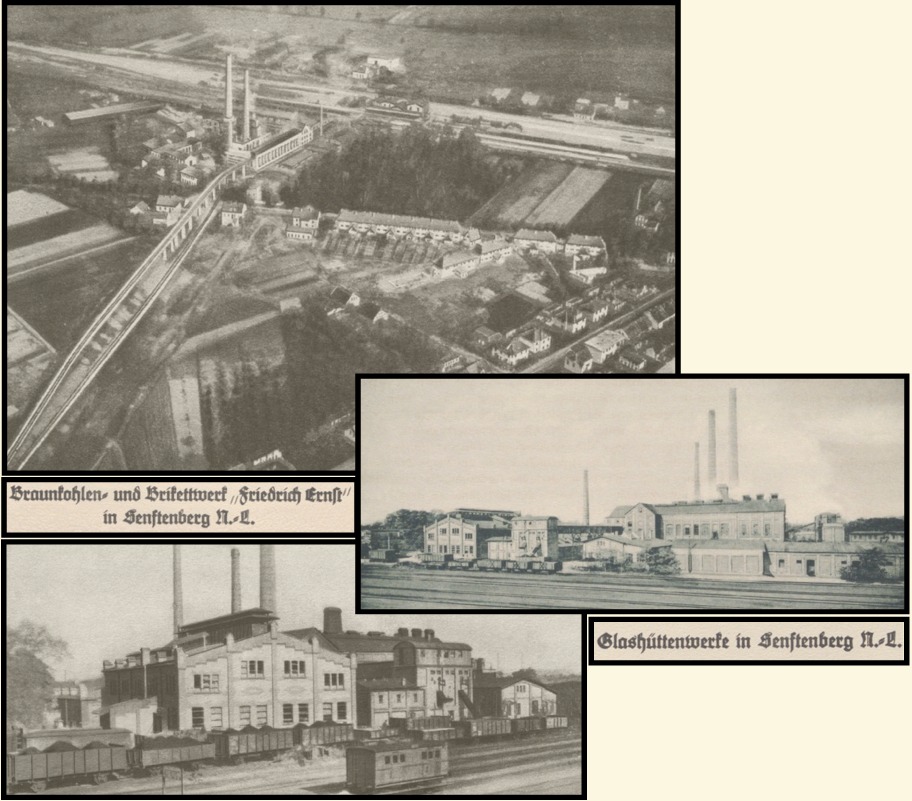

Oben brachte ich mehrfach eine Brikettfabrik ins Spiel, die mittels Drahtseilbahn mit dem

notwendigen Rohstoff beliefert wurde. Dabei handelt es sich natürlich um die Fabrik, die

unsereiner noch als "Impuls" kennengelernt hat. Selbige sehen wir rechts in ihrer Ausprägung von 1918 (oben) und von 1923 (unten). Ob die Jahreszahlen so stimmen ist nicht ganz sicher. Zumindest die Reihenfolge ist richtig. Die obere Ansicht kennen wir schon in Form einer kommerziellen Ansichtskarte aus dem Hause Brück & Sohn, Meissen. Hier nun die zugrundeliegende Fotografie, die in allen Belangen die bessere Wahl ist. Nicht nur weil sie ohne den Schreibfehler Fabrik der Pfennerschaft daherkommt. |

Brück & Sohn, Meissen

|

|

Die zweite Aufnahme, die aus einer sehr ähnlichen Position (aus Nord-Ost) erstellt wurde,

zeigt kaum Veränderungen hinsichtlich der Bauten der Fabrik. Lediglich im Vordergrund ist

man zwischenzeitlich zu einer gärtnerischen Nutzung der Fläche übergegangen. Man kann rechts

sogar eine Frau bei der Garten - oder ist das schon ein Feld? - arbeit sehen. Ob die 1923, die mitgeliefert wurde, den Tatsachen entspricht, lässt sich aktuell nicht feststellen. Der Bildausschnitt zeigt uns leider nicht, ob zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits die Bunkerbrücke, die über die Spremberger Straße führte, in Betrieb war. Irgendwann wurde man nämlich der oben genannten Seilbahn-Technik überdrüssig. Sehr wahrscheinlich aus Rentabilitätsgründen führte man ab Anfang der 1920er Jahre der Fabrik die Rohkohle per Zugbetrieb zu. So wie das alle anderen Unternehmen der Umgegend auch taten. Zur Illustration dessen kann ich nachfolgend einige zeitgenössische Ansichten präsentieren, die mir (man muß ja auch mal Glück haben!) erst unlängst im Rahmen meiner Recherchen für dieses Wochenthema vor die Füße fielen: |

Trinks und Co. GmbH Leipzig

|

|

Enthalten sind diese in zwei Werbepublikation der Halleschen Pfännerschaft aus ca. 1924/25 und das Schöne daran: sie waren mir

sämtlichst neu, wenn auch teilweise ähnliche Ansichten bekannt sind, die ich in den ganzen Jahren hier und da eingesetzt habe.

Also ich finde, da hat sich die etwas längere Wartezeit zwischen Neues 631 und Neues 632 doch wirklich gelohnt. Eine Vielzahl schöner

historischer Ansichten und Informationen, die ich da wieder zusammengetragen habe.

Werbeartikel der Halleschen Pfännerschaft in Gestalt eines Nadelmäppchens (im Original etwa 1/4 größer) |

|