|

|

Themenwechsel! Von Braunhemden zu Braunkohle

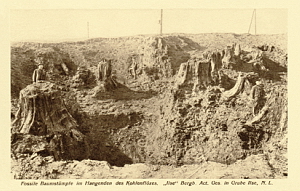

Die Klammer um die drei heute vorzustellenden Ansichtskarten ist die erstaunliche Entwicklungsgeschichte der heimischen

Braunkohle bzw. die Dinge, die den Prozess der Kohlewerdung teilweise veranschaulichen. Gemeint sind die fossilen planzlichen

Überreste, die man teilweise auch heute noch im Tagebau finden kann. Die Postkartenhersteller der Jahrhundertwende fanden diese

offensichtlich so bemerkenswert, dass sie eine ganze Reihe unterschiedlicher Motive dieser Art auflegten.

Kupfertiefdruck der Fremdenblatt-Druckerei, Hamburg

Aufnahme <= 1913

Sammlung Erika Fischer

|

Das links abgebildete Motiv kann auf <= 1913 gedeckelt werden. Die Aufnahme tauchte

neben einer ganzen Reihe weiterer Abbildungen dieser Art in der Chronik zum 25-jährigen

Bestehen der Ilse-Bergbau AG auf. Dies erfolgte zur Illustration eines ganzen Kapitels,

verfasst vom Geh. Bergrat Prof. Dr. Keilhack. Der mit Die geologischen Verhältnisse

des Niederlausitzer Braunkohlengebietes mit besonderer Berücksichtigung der Felder der

Ilse Bergbau-Actiengesellschaft in Grube Ilse betitelte Beitrag, schildert auf 45

Seiten die Bedingungen und Vorgänge, die dazu führten, dass unsere Heimatregion mit diesem

unvorstellbar riesigen Vorrat Braunkohle ausgestattet wurde.

Keine Angst, ich habe nicht vor, diese wissenschaftlichen Abhandlung zu zitieren, sondern

verwende stattdessen einen etwas populärwissenschaftlicheren Text. Doch dazu später.

|

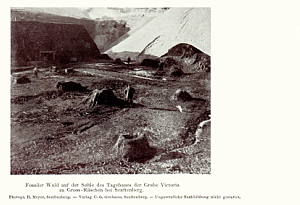

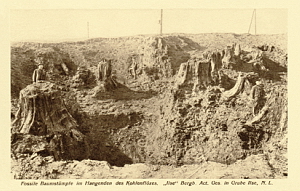

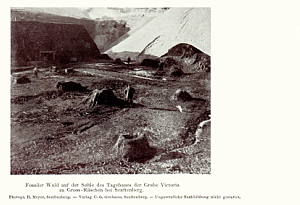

Die beiden restlichen Motive entstammen ohne Zweifel einer Serie von Aufnahmen. Sie wurden an

der selben Stelle zeitgleich, nur mit leicht unterschiedlichem Winkel aufgenommen. Die anwesenden

Personen wurden dazu etwas umpositioniert aber der Rest stimmt überein. Die linke Bildvariante kennen

wir schon von dieser "verrückten" Karte mit dem Stück Sumpfzypresse.

Photogr. H.Meyer, Senftenberg. -

Verlag C.G.Grubann, Senftenberg. -

Ungesetzliche Nachbildung nicht gestattet.

Aufnahme <= 1901

Sammlung Fred Förster

|

Verlag: Alfred Kratze, Chemnitz

1909

Aufnahme <= 1901

Sammlung Norbert Jurk

|

Die rechte Abbildung indes schaffte es 1906 in einer modifizierten Version in Ferdinand Hirts Lesebuch für Brandenburg

für mehrklassige evangelische Schulen. Besagtes Werk vereinigt eine ganze Reihe von Texten und Gedichten zur Verwendung im

Unterricht des 6. - 8. Schuljahrs. Den Text, der durch die Abbildung illustriert wurde, möchte ich nachfolgend in Gänze wiedergeben,

da er hervorragend zu den heutigen Motiven passt, was nicht zuletzt durch die erwähnte Verwendung einer der Abbildungen belegt

wird.

In den Senftenberger Braunkohlenbergwerken.

1. Die Mark Brandenburg wurde ehemals des heiligen römischen

Reiches Erzstreusandbüchse genannt. Diesen Namen verdient

sie aber durchaus nicht. Sie ist nicht nur an Naturschönheiten

reich, sondern birgt im Schoße ihres geschmähten Sandes auch

Schätze, deren Hebung zahlreichen Bewohnern den Lebensunterhalt

verschafft. Der Süden der Provinz ist reich an Kohlenlagern, die

sich in einem Umfange von ungefähr 100 Quadratkilometern um

die Stadt Senftenberg ausdehnen. In wenigen Stunden führt uns

das Dampfroß von der Hauptstadt über Lübbenau und Calau nach

Groß-Räschen. Nach kurzer Wanderung gelangen wir an den Rand

des großen Braunkohlenfeldes, und bald tauchen die hohen

Fabrikschlote des Braunkohlenbergwerks "Viktoria" vor uns auf.

Wir sind am Ziele.

2. Nachdem wir die Erlaubnis zum Eintritt in die Grube erhalten

haben, folgen wir dem Schienenwege, der von der Brikettfabrik

dorthin führt, und stehen bald am Rande eines gewaltigen Kessels,

dessen Wände aus dunkler Braunkohle bestehen. Die über der

Kohle lagernden Kies-, Sand- und Tonmassen werden durch

Trockenbagger oder durch Handbetrieb abgeräumt. Lange Züge

von Wagen, die mit diesem "Abraum" beladen sind, bewegen sich

unausgesetzt am gegenüberliegenden oberen Rande der Grube.

Ihr Inhalt wird zum Ausfüllen der bereits abgebauten Teile

des Kohlenlagers verwendet. Aus dem guten Ton, der an manchen

Stellen über der Kohle lagert, werden in gewaltigen Ringöfen

Klinker und Verblendsteine gebrannt. Allein die Ziegeleien der

Braunkohlenwerke "Viktoria" liefern davon jährlich etwa 12

Millionen Stück.

In der Tiefe sehen wir einige Dutzend Arbeiter, die in dem

weiten Raume fast verschwinden, mit dem Abbau beschäftigt.

Der Bergmann arbeitet hier nicht im dunklen Schoß der Erde

beim trüben Licht der Grubenlampe, sondern die Kohle wird

von obenher im "Tagbau" gewonnen. Nur wo der Abraum eine

Mächtigkeit von mehr als 15 Meter hat, wird die Kohle durch

"Tiefbau" gewonnen, da sich die Kosten der Entfernung des

Abraums hier zu hoch stellen würden.

|

3. Auf steiler Treppe steigen wir auf den Boden der Grube hinab,

der von einem Schienennetz durchkreuzt wird. Unsre Aufmerksamkeit

wird vor allem durch eine Anzahl braunkohlenähnlicher, aber

heller gefärbter Stümpfe von gleicher, etwa ein Meter betragender

Höhe gefesselt. Wir sehen hier die Reste gewaltiger Baumriesen

so gut erhalten, daß man noch den Verlauf der Holzfasern erkennen

und die Jahresringe zählen kann. Die Stümpfe haben einen Durchmesser

von 2 bis 3 Meter, und auf dem dicksten derselben können 20

Personen nebeneinander stehen. Andre, leider schon verschüttete

Stämme sollen noch stärker gewesen sein. Die Stämme sind sämtlich

an Ort und Stelle gewachsen. Dafür spricht nicht nur die aufrechte

Stellung der Stümpfe und der Verlauf ihrer Wurzeln im Tonboden,

der das "Liegende" des Kohlenlagers bildet, sondern auch der

Abstand der ehemaligen Stämme voneinander. Er entspricht dem

Raume, den sich Urwaldbäume im Kampf ums Dasein noch heute zu

schaffen pflegen. Dieselbe Art der Bäume, die hier vor Jahrtausenden

durch ihren Untergang die Kohle bilden halfen, grünt noch heute

im südlichen Nordamerika.

Treten wir aus der Mitte der Grube näher an die senkrecht aufsteigende

Wand des 15 bis 30 Meter mächtigen Kohlenlagers, so erblicken wir

sowohl auf der Oberfläche wie inmitten des Flözes dasselbe Bild:

aufrechte, noch bewurzelte Baumstümpfe nebst den dazugehörigen

angebrochenen Stämmen, von denen die Hacke des Bergmanns oft

lange, deutlich erkennbare Holzscheite losgerissen hat. Die

Kohle ist also aus Pflanzen entstanden, die an Ort und Stelle

gewachsen sind. Die Ansicht, daß zu ihrer Bildung ungeheure Anhäufungen

zusammengeschwemmten Holzes gedient haben, ist nicht richtig.

Es handelt sich vielmehr um ein mächtiges Waldmoor, das sich hier

einst befunden haben muß.

|

|

4. Vor vielen tausend Jahren zog sich das Meer, das bis dahin

den Boden Norddeutschlands bedeckt hatte, allmählich nordwärts

in seine gegenwärtigen Grenzen zurück. Hier und da blieben jedoch

in Vertiefungen des Bodens seichte Buchten und abflußlose Wasserbecken

zurück, die allmählich versumpften und durch Pflanzen aus den

umliegenden Landstrichen besiedelt wurden. So entstanden allmählich

riesige Sumpfwaldungen. Über einem üppigen Untergrunde, durch die

feuchtwarme Luft des damaligen Klimas in ihrem Wachstum mächtig

gefördert, breiteten Nadelhölzer, insbesondere Sumpfzypressen, stolz

ihre umfangreichen Kronen aus. Sie waren wie unsre Lärchen nicht

immergrün und bedeckten alljährlich einmal die Oberfläche des

Sumpfes mit den absterbenden Nadeln und Zweigen. Mit diesen

vermoderten Teile von Laubhölzern und kleineren Pflanzen und

bildeten die Hauptmasse der späteren Braunkohle. Jahrtausende

hindurch ragten die Nadelbäume, noch von keinem Menschenauge

bewundert, als die Fürsten des Waldes in ungestörtem Frieden über

das vergänglichere Volk der niederen Gewächse empor. Endlich aber

erlosch auch die Lebenskraft dieser Riesen, besonders wohl, weil

sich das Klima änderte. Von dem zusammenstürzenden Baumgreisen

blieben nur die von Wasser umgebenen, vor Verwesung geschützten

Stümpfe erhalten, während die Stämme schnell vermoderten, sofern

sie nicht ebenfalls durch Windbruch u. dgl. ins Wasser geraten waren.

Wagerecht liegende Baumreste in allen Schichten des Kohlenlagers,

Stammstücke bis zu einer Länge von mehr als 20 Meter, geben Kunde

von den gestürzten Teilen jener Baumriesen. Wie in jedem Urwalde,

so erstanden auch hier auf den Resten der abgestorbenen Pflanzenwelt

immer neue Geschlechter von Bäumen, die, gleich jenen absterbend

und im Sumpfe versinkend, durch einen unter Luftabschluß im Moore

ungestört verlaufenden Verkohlungsprozeß im Laufe vieler Jahrtausende

das Material der jetzt vorhandenen Kohlenlager bildeten.

5. Die im Senftenberger Revier geförderte Kohle läßt

sich wegen ihres hohen Wassergehalts, der etwa 50 Prozent beträgt,

nicht ohne weiteres verfeuern.

|

Sie wird deshalb in Fabriken, die mit den einzelnen Gruben durch

Schienenstränge verbunden sind, zu Briketts verarbeitet. Die Förderwagen

schaffen das Material zunächst in die Sortierhäuser, wo es zerkleinert,

gesiebt und von den nicht verkohlten Holzresten befreit wird. Während

die letzteren zur Kesselfeuerung benutzt werden, wandert die in 1 bis 1½

Kubikzentimeter große Stücke zerkleinerte Kohle in die oberhalb des

Trockenraums liegenden Kohlenböden. Von hier gelangt sie in ununterbrochenem

Zuge auf die Trockenöfen, große schmiedeeiserne Pfannen mit doppeltem

Boden, auf deren oberer Platte ein Rührwerk kreist. Hier wird die Kohle

von drei Vierteln ihres Wassergehalts befreit, nochmals gesiebt, gewalzt

und gereinigt. Anstatt der Teller bedient man sich neuerdings auch großer,

schmiedeeiserner Trommeln zum Trocknen der Kohle. Dieselben haben eine

schräge Stellung und werden von etwa 300 eisernen Röhren durchzogen, die

von heißem Dampf umspült werden. Die Kohle fällt von obenher feucht in

diese Röhren hinein, um sie unten getrocknet zu verlassen. Durch Maschinen

wird die Kohle aus dem Sammelraum nun der Presse zugeführt. Eine Walze schiebt

genau so viel Kohlenstaub, wie zu einem Brikett nötig ist, in die

Form, und der mit der Fabrikmarke versehene Stempel preßt ihn unter

gewaltigem Druck ohne jedes Bindemittel zu einem festen Stück zusammen.

6. Auf dem Wege nach Senftenberg haben wir noch weitere

Ausblicke auf die grubenreiche Umgebung. Zu beiden Seiten der Straße

sind gewaltige Strecken des Kohlenlagers im Verlaufe der noch ziemlich

kurzen Zeit des hiesigen Bergbaus ausgebeutet und mit den Abraummassen

wieder ausgefüllt worden. Wir sehen die hohen Essen der Anhaltischen

und Henkelschen Kohlenwerke, der Grube "Ilse" u.a.m. Die jährliche

Förderung der gesamten Braunkohlenwerke der Niederlausitz beträgt jetzt

über 143 Millionen Hektoliter. Es sind 225 Pressen aufgestellt, die

jährlich ungefähr 3 Millionen Tonnen, d.h. 300000 Waggonladungen

Briketts anfertigen, deren Hauptabnehmer die Millionenstadt Berlin ist.

|

|

|

|

Vor zwei Tagen versprach ich, nochmals auf Hieronymus Wieciers zurückzukommen und dieses Versprechen möchte ich nun einlösen.

Ausgangspunkt ist sein "Auftauchen" auf einer weiteren Fotopostkarte, nämlich folgender...

Aufnahme = 01.05.1933

Sammlung Georg Messenbrink

|

Anlass und Zeitpunkt des hier abgelichteten Aufmarsches waren lange Zeit ungewiss.

Beim Hin- und Herüberlegen fielen mir zwei weitere Aufnahmen in die Hände, die

offensichtlich die selbe Demonstration zeigen, nur eben mit jeweils anderen Akteuren.

Die Bildunterschriften verraten es natürlich. Es ist der 1.Mai 1933 und es ist zweifelsfrei

die Mai-Demonstration, die man damals noch "Umzug" nannte.

|

Aufnahme = 01.05.1933

Sammlung Fred Förster

|

Aufnahme = 01.05.1933

Museen OSL

|

|

Theoretisch hätte es aber auch der 1.Mai 1934, 1935 usw. usf. sein können. Ist es aber nicht! Der Grund?

Hieronymus Wieciers, oder genauer gesagt: seine Armbinde! Erika Fischer wies mich darauf hin und lieferte mir

weitere Hintergrundinformationen zum Arbeiter-Samariter-Bund (die Armbinde ist die des A-S-B), die ich durch weitere

Recherche bestätigt fand. Der 1888 gegründete Arbeiter-Samariter-Bund fiel mit der Machtergreifung Hitlers 1933

dem Verbot „marxistischer Organisationen“ zum Opfer, politisch aktive Mitglieder wurden verfolgt. Das Bundeseigentum

wurde dem DRK, den SA- oder SS-Sanitätseinheiten zugeschlagen. Ein Großteil der Mitglieder wurden in das Deutsche

Rote Kreuz eingegliedert und versah dort weiterhin seinen Dienst. Die "Abwicklung" des A-S-B erfolgte in ganz

Deutschland zwischen Mai und Juli 1933. Ab August war der Bund verboten.

|

Dies kann man auch sehr schön an den geklebten

Marken in H.Wieciers Mitgliedsbuch nachvollziehen.

Der letzte Beitrag wurde im Mai 1933 erhoben und

durch die entsprechende Marke bestätigt. Danach war

"Schluß mit lustig".

Das bedeutet, dass wir auf dem ersten Foto wahrscheinlich

seinen letzten Einsatz als A-S-B- Mann und eine der

seltenen Gelegenheiten sehen, wo Hakenkreuz- und ASB-

Armbinden einträchtig nebeneinander abgebildet sind.

Die heutige Geschichtsstunde ist jedoch noch nicht zu

Ende!

Auf Bild 2 links unten sehen wir an der Spitze des

Senftenberger Magistrats, den damaligen Bürgermeister

Legau. Hinter ihm die Standarte mit der Aufschrift

N.S.B.O. Magistrat Senftenberg. Wer die Abkürzung

N.S.B.O. bislang noch nicht kannte muss sich nicht schämen.

Auch mir war sie bisher nicht geläufig.

N.S.B.O. = Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation

Geschichte und Zweck dieser Organisation kann man

hier nachlesen.

Dort erfahren wir auch, dass die N.S.B.O. im Jahre 1935

vollständig in der D.A.F. aufgang. Deshalb könnten die

Aufnahmen also maximal aus jenem Jahr stammen.

Wie ich jedoch herausgearbeitet habe, können wir sicher

sein, dass es sich um den 1.Mai 1933 handelt. In diesem

Zusammenhang möchte ich auf einen Umstand hinweisen, der

noch auf Klärung wartet. Sämtliche Ausgaben des Senftenberger

Anzeiger aus dem ersten Halbjahr 1933, somit auch für

den Zeitraum der heute vorgestellten Bilder, sind komplett

aus den Archiven vor Ort verschwunden... Giftschrank?

Aus diesem Grund kann ich auch keine Faksimiles für den

Mai 1933 liefern. Dafür aus dem nachfolgenden Jahr. Die

Unterschiede dürften marginal ausgefallen sein...

|

|

Senftenberger Anzeiger (1934)

|

|