|

Das Feuerlöschwesen im Niederlausitzer Bergbaubezirk

aus: "Der Niederlausitzer Braunkohlenbergmann" (1926)

|

In jedem Braunkohlenrevier, wie z.B. in der Niederlausitz, dem

größten Revier in ganz Mitteldeutschland, muß der Bekämpfung von

Bränden ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diese Brände

werden, abgesehen von den durch besondere Umstände hervorgerufenen

Gebäudebränden, meistens dadurch verursacht, daß namentlich in der

heißen Jahreszeit die freigelegte und ausgetrocknete Kohle durch

irgendwelche Ursachen, wie Funkenflug oder Unachtsamkeit in Brand

gerät. Hiergegen suchen sich bekanntlich die Werke zu schützen

durch umfangreiche Wasserrohranlagen, aus denen sofort irgendein

auf der Kohlenoberfläche entstandener Brand gelöscht werden kann.

Nimmt jedoch der Brand durch Wind oder Sturm eine größere Ausdehnung

an, genügen die zur Berieselung vorhandenen Wasserleitungen nicht,

so ist es unbedingt notwendig, sofort durch Feuerlöschmittel den

Brand niederzukämpfen, um einen Stillstand in der Kohlengewinnung

und somit einen Produktionsausfall zu vermeiden.

In der Niederlausitz, im Bereich des Bergbauvereins, beschaffte man

zunächst zum Feuerlöschen eine Dampfspritze, die vom Jahre 1906 bis

zum Jahre 1920 mit sehr gutem Erfolge im Betrieb war, jedoch mit

der Zeit wegen dauernder Reparaturbedürftigkeit und zu langsamer

Dampf- und Druckentwicklung bei den immer umfangreicheren Tagebauanlagen

nicht mehr genügte.

Es lag daher nahe, diese alte Dampfspritze durch moderne Motorspritzen

zu ersetzen, die bekanntlich in kürzester Zeit betriebsfähig sind.

Im Jahre 1920 beschlossen diejenigen der beim Niederlausitzer

Bergbauverein in einer Spritzengemeinschaft zusammengeschlossenen

Braunkohlenwerke die Anschaffung einer vierrädrigen Motorfeuerspritze,

die von der Fa. Koebe in Luckenwalde geliefert wurde und erstmalig

als Modell "Bergbau" mit einer Leistung von 1200 Liter pro Minute

bei 6 Atm. Druck in Anwendung kam. Die Zentrifugalpumpe dieser Spritze

war mit dem vierzylindrigen Motor (13/40 PS N.U.S.) direkt gekuppelt,

wobei die Saugvorrichtung durch eine Handpumpe getätigt wurde. Diese

Spritze bewährte sich, bereits am Tage ihrer Abnahme zur Bekämpfung

eines Tagebaubrandes auf Grube Henriette ausprobiert, aufs beste, so

daß die Spritzengemeinschaft auf Vorschlag ihrer technischen Kommission

im folgenden Jahre die Anschaffung einer zweiten vierrädrigen Motorspritze,

ebenfalls Modell "Bergbau", von der Firma Koebe in Luckenwalde um so

mehr beschloß, als sich herausstellte, daß in der heißen Jahreszeit

in dem augedehnten Revier mit 45 Werken eine Spritze allein bei weitem

nicht ausreichte. Als Vorteil gegenüber der ersten Spritze hat die

zweite vor allem die automatisch (selbsttätig) wirkende Ansaugervorrichtung

aufzuweisen. Beide Spritzen haben eine Leistung von je 1200 Liter pro

Minute oder 1400 Liter bei freiem Auslauf.

Es kam das Jahr 1922 mit seinen zahlreichen Tagebaubränden, mit jener

Schreckenswoche im Juli, wo es auf einem halben Dutzend Gruben allein im

Senftenberger Revier brannte, die beiden Motorspritzen allein bei

weitem nicht ausreichten und man sogar die Berliner und Dresdener Feuerwehr

zu Hilfe rufen mußte.

|

|

Der Senftenberger Anzeiger meldete am 7.Juli 1922 dazu, daß infolge

der tropischen Hitze (das Thermometer zeigte gestern 42 Grad) die Tagebauten

der Grube Bertha und Grube Friedrich Ernst in Brand geraten seien. Auch

Grube Heye soll in Brand stehen. Ebenso gelangten auch Mitteilungen über

Grubenbrände bei Dobristroh nach hier.

Am 11. Juli berichtete die selbe Zeitung daß das Feuer, das vor einigen

Tagen durch Selbstentzündung von Braunkohlenstaub auf dem Tagebau der Grube

Marie III der Braunkohlengesellschaft Ilse zum Ausbruch gekommen ist, dadurch

eine außerordentlich große Ausdehnung erfahren hat , daß ein einsetzender

Wirbelsturm die glimmenden Teile des an und für sich ungefährlichen Entzündungsherdes

angefacht und auf andere Gruben übertragen hat. Der Tagebau Marie III brannte

in seiner vollen Ausdehnung auf 1 Kilometer Länge und 500 Meter Breite. Hier kamen

die bereits erwähnten Wehren aus Berlin und Dresden zum Einsatz.

|

40601

Verlag: A.Agotz, Dresden,

Pfotenhauerstr.27

Aufnahme = 07.1921

Sammlung Kurt Thiel

|

In jenem Juli 1922 wurde der Tagebau "Meurostolln" nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Ihn erwischte es ein Jahr zuvor:

- Senftenberg, 21.Juli. Das Emporsteigen gewaltiger Rauchschwaden kündete gestern

nachmittags bei dem starken Sturm einen größeren Grubenbrand an, und bald darauf

ertönte der Feueralarm. Der Tagebau der Grube Meurostollen, unweit des Wasserturmes,

war durch Abbröckeln größerer, glimmender Kohlenmassen in Brand geraten. Die

Motorspritze und die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren bald zur Stelle

und trotz aller Bemühungen ist es bisher noch nicht gelungen, Herr des gewaltigen

Elementes zu werden. Alle umliegenden Bewohner hatten sehr unter dem ausströmenden

Rauch zu leiden. Ebenso war der Tagebau der Grube der Anhaltischen Kohlenwerke in

Brand geraten. Die Rettungsarbeiten gestalten sich auch dort sehr schwierig. Größere

Dimensionen nahmen die Brände infolge des herrschenden Sturmes an.

Obwohl die abgebildete Ansichtskarte keinen Datumsvermerk trägt und auch postalisch

nicht gelaufen ist, gehe ich fest davon aus, daß wir uns bildlich genau im Juli 1921

befinden. Im Artikel des Senftenberger Anzeigers ist ja von der direkten Nähe

zum Wasserturm die Rede und diesen kann man am oberen Bildrand erkennen.

|

|

Hierdurch gewitzigt, beschloß der Spritzenverband, seinen Spritzenpark durch

Anschaffung von zwei weiteren Motorspritzen und Verdoppelung des Schlauchmaterials

so zu vergrößern, daß er auch bei gleichzeitigen Bränden auf mehreren Werken

eingreifen konnte. Da die Motorspritzen fast immer auf die Tagebausohle herabgelassen

werden müssen, entschloß man sich, von den vierrädrigen Spritzen abzugehen und

leichtbeweglichere, zweirädrige Spritzen anzuschaffen, jedoch von möglichst

gleicher Leistung, wie die beiden ersten vierrädrigen.

Abseilen einer zweirädrigen Motorspritze in einen Tagebau

Diese von der Firma Flader in Jöhstadt i. Sa. gelieferten kleinen zweirädrigen

Motorspritzen, Normalleistung 1100 Liter bei 5 Atm., haben sich im Laufe der

Zeit derartig gut bewährt, daß auch eine ganze Reihe anderer Werke eine Spritze

dieser Firma sich anschaffte (Anhaltische Kohlenwerke, Grube Viktoria III,

Grube Meurostolln, Grube Waidmannsheil, Grube Hansa usw.).

Durch Anschaffung eines Schnellastkraftwagens (Magirus 1½-2 To.) ist der

Spritzenverband des Bergbauvereins augenblicklich in der Lage, sofort mit zwei

angehängten Spritzen und einigen 1000 Metern Schlauch einen Brand zu bekämpfen.

Das in den Motorspritzen- und Schlauchpark hineingesteckte Kapital von rund

85000 Mark hat sich im Laufe der Zeit bei den zahlreichen Bränden bestens rentiert,

den Werken größeren Produktionsausfall und der Belegschaft Lohnausfälle erspart.

|

|

Mit vier Motorspritzen, einem Schnellastkraftwagen und ca. 8000 Meter Schlauch

marschiert der Spritzenverband hinsichtlich seiner Feuerbekämpfungsmöglichkeit

an der Spitze im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau.

Nun wird mancher berechtigt fragen: Wer bedient denn die Spritzen? Ursprünglich

auf die gesamte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Senftenberg angewiesen,

ging man später dazu über, einen besonderen Motorspritzenlöschzug beim Niederlausitzer

Bergbauverein e.V. zu bilden, der sich aus Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr

Senftenberg zusammensetzt und 28 Mann stark ist; für jede Motorspritze sieben Mann.

Der Führer dieses Motorspritzenlöschzuges, Brandmeister Schülke - Senftenberg, hat

es in jahrelanger unermüdlicher Tätigkeit verstanden, den Mannschaften des Zuges

eine derartig spezielle Ausbildung zuteil werden zu lassen, daß in jeder Hinsicht

ruhig behauptet werden kann: es ist nichts versäumt.

|

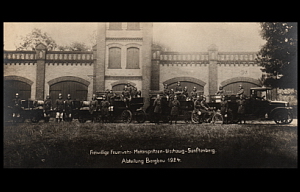

Aufnahme = 1924

Sammlung Matthias Gleisner

(Schenkung B.Neitzel)

|

Die vier Abteilungen des Motorspritzenlöschzuges, der seine kleidsame Dienstuniform

vom Spritzenverband erhielt, bestehen aus je einem Maschinisten, je drei Strahlrohrführern

und je drei Mann Schlauchbedienung, während sich die Leitung aus dem Brandmeister,

seinem Stellvertreter und zwei stellvertretenden Führern zusammensetzt.

Es kann wohl unbedenklich behauptet werden, daß die Braunkohlenwerke der Niederlausitz

mit dem hier näher geschilderten modern ausgerüsteten Motorspritzenpark der

Spritzengemeinschaft beim Niederlausitzer Bergbauverein E.V. Senftenberg sowie mit

den auf einer ganzen Reihe von Werken in den letzten Jahren angeschafften Motorspritzen

und eigenen Werksfeuerwehren vollkommen gegen Grubenbrände gerüstet sind, auch wenn

sie, wie 1922, mit besonderer Heftigkeit und so zahlreich und gleichzeitig wie damals

auftreten sollten.

Doch nicht nur Feuer war und ist der Feind der Bergleute. Auch ungezügelte Wassermassen,

die sich wolkenbruchartig in die offene Grube ergiessen, riefen die wackeren Kameraden

der Feuerwehr auf den Plan. In solchen Fällen pumpten sie nicht das Wasser in die Grube

hinein, sondern hinaus. Die verwendete Technik war dieselbe! Ein weiterer

Bericht aus dem Niederlausitzer Braunkohlenbergmann liefert die textliche Untermalung.

Und auch diesmal ist wieder von "Meurostolln" die Rede...

|

|

|

Verhängnisvolle Folgen von wolkenbruchartigem Gewitterregen im Braunkohlenbergbau

Von Diplom-Ingenieur Steffens, Niederl. Bergb.-Verein E.V. in "Der Niederlausitzer Braunkohlenbergmann" (1926)

|

Kaum sind die aus allen Teilen unseres Reviers einlaufenden Nachrichten über das

Hochwasser sämtlicher Flußläufe und die hierdurch verursachten Ueberschwemmungsschäden

vorüber, als von neuem Unheil berichtet werden muß. Durch das mit elementarischer

Gewalt am 5. Juli eintretende Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen ist nicht nur

ein großer Stadtteil von Senftenberg II schwer heimgesucht worden, sondern es wurde

vor allen Dingen auch der Abraumbetrieb, der für die beiden Gruben "Meurostolln" und

"Elisabethglück" gemeinsam die für die Fabriken nötige Kohle liefert, ganz besonders

schwer von dem Unwetter heimgesucht.

Am Abend des 5. Juli vermochten durch die gewaltigen herniedergehenden Wassermengen

die Klärbassins den ungeheuer großen Wasserzulauf nicht mehr zu fassen, trotzdem sie

erst in großem Ausmaße vor kurzem ganz modern angelegt waren. Gewaltige Wassermengen

brachen über den Rand des Bassins und stürzten, alles mit sich reißend, auf die Sohle

des Tagebaues und von dort in einen mehrere hundert Meter langen Wasserhaltungsstollen,

in dem eine größere Pumpstation mit Maschinenraum vorhanden war. Während es einem

Teil der mit der Wasserhaltung beschäftigten Belegschaft gelang, sich in Sicherheit zu

bringen, war es zwei Mann der Bedienungsmannschaft in dem eben genannten Maschinenraum

wegen der Länge des Weges nicht mehr möglich, das Freie zu gewinnen, da der Stollen

außerdem in kurzer Zeit bis unter die Firste unter Wasser stand. Sofort ging die

Werksleitung daran, die zum Teil ersoffene Wasserhaltung wieder in Betrieb zu nehmen

und vor allem die in Not befindlichen Kameraden zu befreien. Die Verbindung mit

letzteren ließ allerdings nicht ab, da es möglich war, durch ein zirka 70 Meter tiefes

Bohrloch ihnen Nahrungsmittel und Nachrichten zukommen zu lassen.

Zunächst wurde die Motorspritze der Grube "Meurostolln" und daraufhin in den ersten

Vormittagsstunden des 6. Juli zwei Spritzen der Spritzengemeinschaft des Niederlausitzer

Bergbauvereins in Tätigkeit gesetzt, denen es wenigstens gelang, den Wasserspiegel zu

halten. Naturgemäß war, da diese drei Spritzen nur 3½ Kubikmeter in der Minute

leisten konnten, an eine Sümpfung des Stollens nicht zu denken, und so ging die

Werksleitung dazu über, während in der Zwischenzeit ein Damm vor dem Stollen aufgeschüttet

war zur Vermeidung weiterer Wassereinbrüche aus dem Tagebau in den Stollen, eine

Pumpe zur Verstärkung der Spritzen aufzustellen. Durch ununterbrochenen Pumpenbetrieb

gelang es, den Stollen soweit zu sümpfen und die Wasser- und die Pumpstation soweit

freizumachen, daß die dort eingeschlossenen beiden Pumpenwärter, die zu den ältesten

Belegschaftsmitgliedern der Grube "Meurostolln" gehören, in der Nacht des 6. Juli

wieder ans Tageslicht gelangen konnten.

Aus vorstehendem kurzen Bericht, der keineswegs die Vorgänge erschöpfend wiedergeben

kann, ist wiederum deutlich ersichtlich, wie wenig mennschliche Erfindungen, Maschinen

usw. zunächst imstande sind, Naturgewalten, wie sie in letzter Zeit durch häufige

wolkenbruchartige Regenmassen in die Erscheinung getreten sind, zu bekämpfen, und wie

überaus schnell im Bergbau Gefährdungen des Betriebes und Menschenleben eintreten

können. Gegen Naturgewalten ist der Mensch nach wie vor, wenigstens zunächst, hilflos.

|

|

Aufgrund des obigen Faksimiles aus dem Niederlausitzer Braunkohlenbergmann können

wir nachfolgende Fotopostkarte nicht nur sehr gut datieren. Nein, es gelingt uns in

gewisser Weise sogar die Ansicht halbwegs zu verorten. Etwas, das bei diesen Tagebau-

Motiven in der Regel schwer bis unmöglich ist. Auf beiden Abbildungen ist nämlich die

selbe Pumpstation zu sehen. Nur aus gegenüberliegenden Perspektiven. Selbst die

abgebildeten Personen stimmen überein!

Aufgrund des obigen Faksimiles aus dem Niederlausitzer Braunkohlenbergmann können

wir nachfolgende Fotopostkarte nicht nur sehr gut datieren. Nein, es gelingt uns in

gewisser Weise sogar die Ansicht halbwegs zu verorten. Etwas, das bei diesen Tagebau-

Motiven in der Regel schwer bis unmöglich ist. Auf beiden Abbildungen ist nämlich die

selbe Pumpstation zu sehen. Nur aus gegenüberliegenden Perspektiven. Selbst die

abgebildeten Personen stimmen überein!

Aufnahme = 07.1926

Sammlung Fred Förster

Der Absender der Karte vermerkte im umseitigen Gruß an die Tochter Ilse in Leipzig:

Bei uns war große Überschwemmung (Wolkenbruch). Nachher Rutschung, die Karte ist hiervon.

Ob er persönlich abgebildet ist, geht aus dem vollständigen Text leider nicht hervor.

|

|